“隐形加班”首案揭示新时代劳动权益新挑战:司法如何捍卫劳动者权益

在信息化、数字化的新时代浪潮中,劳动者的权益保护正面临着前所未有的挑战。近日,一起备受瞩目的“隐形加班”劳动争议案件被评为“新时代推动法治进程2023年度十大案件”,引发了社会各界的广泛关注。这起案件不仅为“隐形加班”问题画上了司法认定的新标杆,也为新时代劳动者权益保护提供了宝贵的司法实践。

李女士,一位在北京市朝阳区某知名互联网科技公司担任运营负责人的职场女性,近日因“隐形加班”问题与公司对簿公堂。她坚称,在过去的一年里,她通过微信等线上方式在非工作时间处理了大量工作事务,累计加班时间高达595.8小时。然而,她的加班诉求在劳动仲裁阶段被驳回,但她并未因此放弃,而是选择通过法律途径继续维权。

在二审中,李女士的代理律师汪子元精心准备,特别指出李女士与公司约定的不定时工作制并未得到人社部门的审批。庭审过程中,双方围绕是否存在加班事实展开了激烈的辩论。最终,用人单位发出的排班表成为了关键证据,为李女士的诉求提供了有力支撑。

北京市第三中级人民法院的法官郑吉喆在审理此案时,展现出了高度的司法智慧和创新精神。他提出了“付出实质性劳动”和“明显占用时间”的认定标准,为“隐形加班”问题提供了明确的司法认定依据。最终,法院判决公司向李女士支付加班费3万元,为她的维权之路画上了圆满的句号。

这一案件的判决不仅彰显了司法对劳动者权益保护的坚定立场,也为类似案件的审理提供了重要的参考。在信息化、数字化的新时代背景下,劳动者的工作方式和工具发生了巨大变化,微信聊天记录、腾讯会议记录等电子证据已经成为劳动争议领域的主流证据类型。因此,劳动者在维护自身权益时,应更加注重搜集和保存与工作相关的电子证据,以便在必要时为自己的诉求提供有力支撑。

同时,用人单位也应深刻反思并规范自身的加班制度。在追求经济效益的同时,应充分尊重劳动者的合法权益,避免过度压榨员工的劳动力和时间。只有这样,才能实现企业与员工的和谐共生,推动社会的持续健康发展。

“隐形加班”首案的判决不仅为劳动者权益保护注入了新的动力,也为新时代的法治建设提供了宝贵的实践经验。在未来的日子里,我们期待更多的司法实践能够关注劳动者的权益保护问题,为构建更加和谐、公正的社会环境贡献力量。

相关文章

-

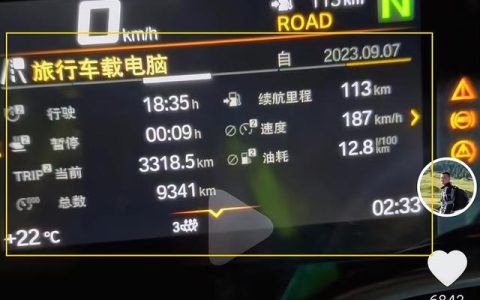

机车博主自称用18小时从黑龙江“飙车”至新疆,两地交警回应将介入调查

9月8日,摩托车博主“吴老臭”驾驶某豪华品牌摩托车单日行驶超3300公里一事引发争议。据该博主发布的视频及定位地点显示,7日凌晨4时许,他与摩托车出现在黑龙江省,疑似为某高速服务区…

2023年9月9日 -

两男子深夜追赶女子被学生喝止

两男子深夜追赶女子被学生喝止 背后真相实在太可怕了!11月8日深夜,成都金堂。两男子在路边追赶并推倒一名女子,多名学生隔墙高喊:“你要干啥子!保安保安!”两男子听见学生喊声后放开女…

2022年11月9日 -

支付宝租手机大揭秘:真相与选择指南

今天咱们来聊聊支付宝租手机这个热门话题,看看它到底靠不靠谱,适不适合咱们。 首先啊,得给大家吃颗定心丸,支付宝租手机这事儿,总体来说是挺可靠的。为啥这么说呢?因为平台上的手机都是正…

2024年9月7日 -

大妈做煎饼果子10年手法生疏:鸡蛋壳让网友蚌埠住了

煎饼果子大家应该都吃过吧?看起来制作难度数不是很大,但一位大妈做了10年,依然像个新手,让人喷饭。 9月19日,在山东淄博,小路女士去吃早饭的时候,偶然看到一家煎饼果子店,但大妈手…

2022年9月21日 -

华为Mate40Evolte开关在哪里

不少用户在使用华为Mate40E的时候想要开启一个高清通话却不知道该怎么操作设置,华为Mate40Evolte开关我们需要进入到SIM卡里面来进行设置。 华为Mate40Evolt…

2023年10月23日 -

兰州通报男童煤气中毒身亡事件调查情况

2022年11月1日,兰州市七里河区西园街道一名儿童一氧化碳中毒不幸死亡。对孩子的离世深感痛心和惋惜,对失去孩子的父母及亲属表示真诚慰问。 事发后,市委市政府高度重视,立即开展调查…

2022年11月3日 -

智慧生活新篇章:租享科技,引领潮流无忧前行

随着科技浪潮的涌动,智能手机更新换代的步伐不断加快。尤其是对于那些热衷于追逐苹果等顶级品牌最新款手机的消费者来说,每年的新品发布都如同一次盛大的狂欢。然而,在这个日新月异的时代,手…

2024年5月24日 -

苹果手机回租贷款口子有哪些?苹果手机贷款app

很多网友问小编关于苹果手机回租app有哪些以及最新2023苹果手机回租的问题。小编整理了一些关于苹果手机回租口子的信息教程,希望对你有所帮助。 手机回租贷款平台入口:点击进入 一、…

-

vivo Pad 2:音质卓越,续航强劲,你的娱乐新选择

当我们谈论平板电脑时,音质、续航能力以及整体性能都是消费者最为关心的问题。而vivo Pad 2,作为vivo品牌的新一代平板电脑,完美地满足了这些要求,为用户带来了全新的娱乐体验…

2024年2月11日 -

李楠深度点评华为Mate 70系列:国产之路不易,用户体验亮点频现

在科技界万众瞩目的时刻,华为Mate 70系列手机在线上线下同步发售,起售价5499元,瞬间吸引了众多消费者的目光。这款备受期待的新机系列,不仅承载着华为在技术上的不断突破,更寄托…

2024年12月7日 -

苹果手机的使用寿命与保养技巧

我们都知道苹果手机的使用寿命很长,那么它具体的寿命有多长呢?在正常情况下,使用三到五年是没有问题的。不过,这只是保守估算,实际上苹果手机的使用寿命可能会更长。 苹果手机因其高性价比…

2023年10月12日 -

一加13高端配置引售价猜想,16+512GB版本或突破5200元大关

在智能手机市场持续火热的背景下,一加品牌的新机发布总是能引发广泛关注。近日,有关一加13售价的猜想成为了网友们热议的话题。有网友向一加员工蔡祖轩询问,一加13的16GB+512GB…

2024年10月14日 -

“喷”赢了?趣店罗敏的预制菜生意,“突然暴毙”

” 卖菜是一个民生的生意,能真正的帮助到数以万计的农民、渔民、牧民 …… 希望通过努力为人们的生活带来一些微小而又美好的改变。” 这是趣店罗敏宣布全面进军预…

2022年9月7日 -

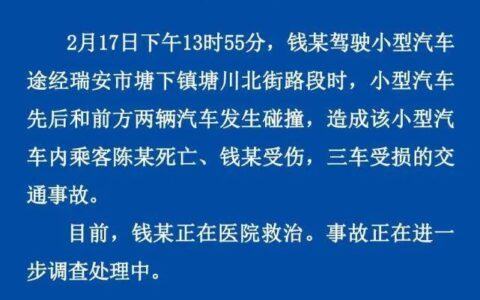

特斯拉追尾公交致1死1伤!警方通报

2月17日 浙江温州瑞安市 一辆特斯拉轿车以极快速度撞上一辆公交车 刚刚 瑞安市公安局发布警情通报 事故致小汽车内1人死亡1人受伤 小汽车司机正在救治 事故正在进一步调查中

2023年2月18日 -

iPhone 17系列工业设计革新:铝制框架重返Pro版,产品矩阵全面升级

在智能手机市场日新月异的今天,苹果iPhone的每一次迭代都备受瞩目。据最新爆料,即将发布的iPhone 17系列在工业设计方面将迎来重大变革,特别是iPhone 17 Pro及i…

2024年11月26日 -

姑娘想抄底买二手房却一年亏百万

根据《钱江晚报》的报道,杭州姑娘小柳一直住在闲林,曾经眼见未来科技城的房价快速上涨,但她没有勇气入手,结果错过了这轮房地产市场的行情,引起了她的极大后悔。#姑娘想抄底买二手房却一年…

2023年8月1日 -

又上热搜!一家 5 口,4 人被查出此病,最小的才 6 岁……

近日, “1 家 4 人查出幽门螺杆菌孩子疼得打滚 ” 冲上热搜 据河南卫视大参考节目报道,郑州 6 岁的明明(化名)因为哮喘急性发作在呼吸科治疗时,肚子突…

2022年9月24日 -

德国队输给了1.88毫米,日本反超球没有出界:与底线重合1.88毫米

北京时间12月2日凌晨,日本队2比1战胜西班牙,田中碧的反超球是否出界成为了讨论的焦点。 比赛第52分钟,堂安律禁区左侧左脚射门到来后点,三笘薫将球救了回来,田中碧门前中路近距离右…

2022年12月2日 -

百度小度“文心大模型学习机”Z30:智慧教育新纪元,引领未来学习潮流

在教育科技领域掀起了一股新浪潮的百度小度“文心大模型学习机”Z30,已经正式揭开神秘面纱,以6699元的首发价格惊艳亮相,带着8GB运行内存和256GB的海量存储空间,为我们展现了…

2024年5月27日 -

老鼠胡须写成的“作弊衣”上4万多字62篇八股文

今天高考结束了,看看古人登峰造极“作弊天花板” 考试作弊自古有之,看到清朝这件“作弊衣”,才知道作弊这事我辈和祖宗比起来好真是自愧不如。 此“作弊衣”就是一件中式时髦小坎肩,上面密…

2023年6月11日